CRACOLANDIA

(Texto de 2007. Nada mudou na cracolandia desde então)

Nas favelas do Rio, as facções criminosas proibiram a venda de crack. Nas cadeias, o PCC fez o mesmo. Nas ruas de SP, o Estado deveria seguir o exemplo, mas não foi capaz.

O efeito da pedrinha é devastador e transforma seus usuários mini-monstros que perambulam em bandos feito almas penadas roubando e cachimbando enrolados em cobertores de feltro pelas outrora chiques ruas da Cracolândia, nas beiradas da Estação da Luz.

Faz anos que vejo nos jornais os anúncios de revitalização da Cracolândia. Urbanistas mostram seus desenhos, economistas seus cálculos e jornalistas suas análises enquanto a cada dia mais e mais crianças se acabam na pedra sobre colchonetes sujos e fétidos, a vista de todos, inclusive da policia que passa e os ignora como se nada acontecesse.

Faz anos que vejo nos jornais os anúncios de revitalização da Cracolândia. Urbanistas mostram seus desenhos, economistas seus cálculos e jornalistas suas análises enquanto a cada dia mais e mais crianças se acabam na pedra sobre colchonetes sujos e fétidos, a vista de todos, inclusive da policia que passa e os ignora como se nada acontecesse.Sob efeito do crack os moleques parecem bichos. Os olhos saltam e os músculos enrijecem. Olham para os lados como se estivessem sendo perseguidos o tempo todo. Sentem incontrolável vontade de cagar, o que transforma seus “mocós” em lugares mais nojentos do que já são. O cheiro é podre.

Hoje andei pela Cracolândia. Fotografei de longe alguns meninos fumando. As fotos ficaram ruins e resolvi chegar junto. Deixei carteira, celular e tudo o que pudesse ser roubado no carro. Levei apenas uma câmera na mochila. Escolhi um grupo que estava fumando e me aproximei. Quando se avista a luz do isqueiro há segurança, o perigo esta nos que não tem a droga. Cheguei perto e “na gíria”, perguntei se podiam conversar comigo. Aprendi com meu parceiro Cascão que o segredo de qualquer abordagem é não demonstrar medo. Quem faz isso sempre ganha, dizia ele. Deu certo.

Hoje andei pela Cracolândia. Fotografei de longe alguns meninos fumando. As fotos ficaram ruins e resolvi chegar junto. Deixei carteira, celular e tudo o que pudesse ser roubado no carro. Levei apenas uma câmera na mochila. Escolhi um grupo que estava fumando e me aproximei. Quando se avista a luz do isqueiro há segurança, o perigo esta nos que não tem a droga. Cheguei perto e “na gíria”, perguntei se podiam conversar comigo. Aprendi com meu parceiro Cascão que o segredo de qualquer abordagem é não demonstrar medo. Quem faz isso sempre ganha, dizia ele. Deu certo.Para meu espanto fui convidado a sentar. Me ofereceram um trago no cachimbo. Agradeci e recusei. Eram três, uma criança de 13, uma menina de 18 e um adulto de 20. Desconfiaram no começo mas aos poucos foram ganhando alguma confiança. Sorrisos surgiram entre um trago e outro e a conversa fluiu.

“Nóis vive pela pedra. Roubamos de manhã no trânsito e trocamos os artigos que conseguimos por mais pedra. Quando acaba voltamos pra pista roubar. Essa é nossa vida, nossa pegada. Vivo na rua desde os 6, to com 18 e fumo pedra desde os 11” disse a menina, que se identificou como Diana. Os cabelos curtos e as roupas largas lhe emprestam a aparência de um menino. Isso serve para protege-la da selvageria da rua.

O menor, disse se chamar Luã, mas, segundo o próprio, todo mundo chama ele de “Neguinho”. Perguntei se ele fumava todo dia e a resposta foi surpreendente. ”Não existe mais esse negócio de dia pra nós. Ficamos acordados uns cinco depois dormimos uns dois direto. Cachimbamos e roubamos o tempo todo”.

O menor, disse se chamar Luã, mas, segundo o próprio, todo mundo chama ele de “Neguinho”. Perguntei se ele fumava todo dia e a resposta foi surpreendente. ”Não existe mais esse negócio de dia pra nós. Ficamos acordados uns cinco depois dormimos uns dois direto. Cachimbamos e roubamos o tempo todo”.Quis saber qual era o barato da pedra, o que eles sentiam e por que faziam isso. “Isso ai vc só vai saber se fumar com nóis” completou o mais velho que não quis dizer o nome. “Existem duas cracolândias. A primeira começa as oito da manhã e termina as seis da tarde, quando fecham as lojas. Quando escurece isso aqui vira terra de ninguém. Os fantasmas saem das tumbas”. emendou.

Saquei a câmera e pedi pra fotografar. Taparam o rosto com medo de serem identificados pelas vitimas de seus assaltos e se deixaram registrar enquanto acendiam seus cachimbos. Estava escuro e a luz do isqueiro banhou de dourado o rosto deles. Fiz as fotos e me despedi. Me pediram dinheiro mas disse que não tinha. Era verdade. O menor insistiu. Achei melhor sair dali. Enquanto estive lá passaram duas viaturas, uma da PM e uma da Civil. Ambas ignoraram os moleques que nem se preocuparam em esconder o cachimbo. O dia de roubos deve ter sido bom, pois tinham muita pedra pra fumar. Me deixaram ir.

Saquei a câmera e pedi pra fotografar. Taparam o rosto com medo de serem identificados pelas vitimas de seus assaltos e se deixaram registrar enquanto acendiam seus cachimbos. Estava escuro e a luz do isqueiro banhou de dourado o rosto deles. Fiz as fotos e me despedi. Me pediram dinheiro mas disse que não tinha. Era verdade. O menor insistiu. Achei melhor sair dali. Enquanto estive lá passaram duas viaturas, uma da PM e uma da Civil. Ambas ignoraram os moleques que nem se preocuparam em esconder o cachimbo. O dia de roubos deve ter sido bom, pois tinham muita pedra pra fumar. Me deixaram ir.Fui embora com a cabeça e a adrenalina a milhão. O que fazer pra acabar com essa merda que destroi a vida de milhares de moleques nas ruas de São Paulo, e motiva todos os dias centenas de assaltos nos faróis?

Eu não sei o que fazer, os governantes não sabem, mas o PCC e o CV sabem bem. Poderiam contrata-los para uma consultoria?

PUTA QUE NADA

O nome verdadeiro é Maria Aparecida da Silva, mas na Central do Brasil é conhecida por Márcia. Aos 42, trabalha como faxineira de manhã em uma firma e prostituta a tarde, em frente a estação de trem mais movimentada do Rio de Janeiro.

Era gostosa, mas depois de tantos anos trabalhando como puta já não é mais. Assim mesmo ainda tem seus clientes fiéis, que não dispensam uma foda “completa” por R$35,00 depois de um dia de trabalho pesado. Como não é mais jovem, quem chegar com R$ 15,00 leva. São pedreiros, pintores, taxistas, eletricistas, porteiros. Usam o corpo de Márcia pra aliviar as tensões do cotidiano embaçado que gente pobre tem.

Cida mora em Itaguaí, zona norte do Rio, a 70 km do seu local de trabalho. De busão são quase duas horas.

A casa é simples, quarto e sala sem acabamento, tijolo baiano a vista, chão de terra e cimento, móveis improvisados, cortinas ao invés de portas e um retrato de Jesus na parede.

Um pedaço de bombril na antena ajuda a diminuir o chiado do capitulo de Malhação que as crianças assistem na televisão pequena sobre o armário. Como toda casa pobre, falta tudo mas sobra dignidade. Café, bolacha de maizena e Dolly sobre a mesa pra receber os convidados.

Mora ali com seus filhos, André, 18, Camila, 22, seus netos Wesley,5, Ketheleen,3, a mãe alcoólatra Idalina e a filha adotiva deficiente mental Verinha.

Cida sustenta a casa sozinha. Não fosse o dinheiro dos programas, provavelmente o filho estaria no crime, a filha na prostituição, a mãe alcoólatra pela rua gritando absurdos abraçada a uma garrafa de pinga e só Deus sabe onde estariam os netos e a filha adotiva deficiente mental.

Puta é o caralho, Cida é uma guerreira. Foi para o sacrifício e manteve na unha vermelha a família unida. Foi capaz de perder sua dignidade pra preservar a dos seus. Quem seria capaz disso? Você seria?

Ao conhecer essa mulher, tive a certeza absoluta de que as mulheres são superiores aos homens.

Pensei nos defensores da moral e bons costumes dos programas vespertinos de TV, nos hipócritas que bradam absurdos nos palanques, no horário eleitoral gratuito. Sinto o gosto de vômito na garganta. Quem é mais puta? Quem é mais desonesto? Quem é o verdadeiro filho da puta?

Com olhar forte e digno, Cida tem a cabeça erguida e a hombridade de quem sabe que cumpre o seu dever com rara honestidade. Quem hoje em dia pode dormir tranqüilo assim?

COTIDIANO

Depois de dez anos fazendo jornalismo diário na Folha de S.Paulo, aprendi a discordar do Morpheus, do filme Matrix, quando ele diz que deja-vu é só uma falha no sistema. Todo ano é igual. Vai vendo:

Sempre começa com uma grande tragédia nos primeiros dias. Pode ser um tsunami que varre do mapa países ásiaticos, um Bateau Mouche que afunda, um ator de novela que mata a atriz, boate que pega fogo ou um avião que cai.

O importante é que seja merda suficiente pra encher jornal até chegarem as as enchentes, dois meses depois, provocando caos na cidade, deixando bairros embaixo d’agua, carros boiando e transito insuportável enquanto a cara gorda do Datena desfila toda a sua indignação de butique na TV.

A água ainda nem secou e começa o carnaval, com as mesmas bundas, os mesmos comentários, enredos e cores do ano passado. No outro canal as quase mesmas musicas baianas de sempre se infiltram feito um espião britânico no interior até do mais resguardado de todos os cérebros.

Finda o carnaval e Brasília volta a pauta porque a folia dos políticos só começa quando a do povo acaba. Aos poucos os absurdos que nos acostumamos a ouvir de nossos engravatados governantes lentamente vão tomando conta dos nossos anestesiados ouvidos.

Abril tem que pagar imposto de renda. Hora do governo encher o cofrinho e juntar dinheiro pra esbórnia federal.

Logo em seguida, as quaresmeiras do bairro da Liberdade ficam tomadas por flores roxas que, ao lado das cores dos grafites de Osgemeos, Nina e Nunca, te fazem respirar um pouco e deixam menos triste o cinza chumbo da 23 de maio.

O ano tá no meio, tem neve e geada em São Joaquim e agora é a vez do esporte. Copa do Mundo, Pan-Americano, Olimpíada ou o que seja. Cento e oitenta milhões em ação param tudo porque o verde e amarelo tá em campo. É a voz do Galvão novamente reverberando em nossa já desgastada caixa craniana.

Ressaca do esporte e ninguém tem tempo de respirar. Agora só se fala em eleição. As faixas e cartazes com a cara de bunda dos candidatos a qualquer coisa estão por todos os lados. A cidade vive sua primavera às avessas e passa pelo período mais feio do ano. Papel no chão, muro pintado, palanques oportunistas, troca de acusações, debates ensaiados. É a vez do horário eleitoral gratuito espalhar a mentira pelos quatro cantos do pais.

Político eleito, Big Brother decidido, é sinal que o ano quase acabou. O cansaço se vê na expressão das pessoas que andam rápido pela avenida Paulista. Ainda dá tempo pra ouvir o William Bonner dizer no JN que o lucro dos bancos triplicou e que o Bradesco e o Itaú bateram recordes de faturamento igualzinho ao ano passado.

O povo tá abrindo o bico, mas a perspectiva do Natal feliz faz com que resistam. Desta vez são os comerciais natalinos da TV que animam com sininhos tocando, gargalhadas falsas e gente ganhando dinheiro pra parecer alegre.

O espírito de Papai Noel penetra em todo mundo, menos na policia, que todo dia desce a porrada nos camelôs da 25 de março. Tropa de Choque, muita bomba de gás, borrachada e mercadoria apreendida. Camelô é pobre e não tem dinheiro para pagar propina como os coreanos do Promocenter.

A medida em que o calor começa a ficar insuportável, o clima fica mais tenso. Perto das “festas” o número de homicídios aumenta. Dia sim dia não tem nova chacina na quebrada.

As cadeias começam a ferver e está aberta a temporada das rebeliões. Ladrão faz castelo e sonha em passar o ano novo fumando um em Praia Grande. Já que não dá, só resta quebrar tudo mesmo.

Depois do Natal, todo mundo que não tá preso vai pra praia ao mesmo tempo. O trânsito entope as 15 pistas da Imigrantes enquanto os helicópteros das TVs quase batem um no outro procurando os melhores ângulos pra mostrar como paulista é burro.

As praias ficam tão lotadas que o calor que queima vem do suor do vizinho e não do sol. Toneladas de celulite com latinhas de cerveja na mão desfilam sua felicidade sobre a areia e seguem a risca o script do cidadão mediano.

As redações dão folga pra meia equipe e as matérias de gaveta inundam o noticiário.

O reveillon chegou e é hora de encher a cara. No DNA humano deve estar escrito pra beber dia 31.

Milhões vão pras ruas e ficam alegres. Dão abraços falsos uns nos outros, molhados pela chuva que sempre cai na noite da virada, borrando a maquiagem das mulheres em Copacabana e deixando transparentes as roupas brancas que deveriam trazer sorte.

Nos apartamentos, os solitários assistem a contagem regressiva gravada um mês antes pelo Faustão. Provavelmente a Ivete Sangalo ou o Zezé di Camargo vão cantar enquanto os fogos pipocam na tela.

O bar Estadão, continua aberto e servindo sanduíche de pernil igual a todos os outros dias do ano. Na Major Sertório, travecos e putas disputam os poucos clientes que sobraram na cidade. Tiozinhos solitários em última instância.

Dia 1 de janeiro, pela manhã não tem ninguém na rua. São Paulo parece uma cidade fantasma. Na avenida São João passa um ônibus vazio a cada meia hora. “Nóias” e cães dormem tranquilos na rua deserta. Na redação da Folha, quatro gatos pingados fazem o plantão de ano novo enquanto seus chefes viajam com as famílias. Logo mais vai acontecer alguma tragédia, afinal de contas o ano já começou e todo ano é igual.

O MALOTE

O trânsito de São Paulo é uma selva. Tem motoboy arrancando retrovisor, ladrão roubando bolsa, moleque fazendo malabarismo, sirene tocando, alarme de carro, fumaça, caminhão e ônibus. No meio desse caos, circulam pequenas fortalezas blindadas sobre rodas. Com quatro caras dentro, armados de escopeta e revólver, esses bunkers móveis carregam para cima e para baixo dentro de malotes, uma boa parte da riqueza nacional.

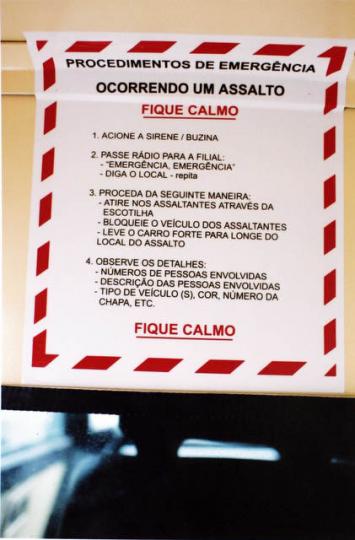

O carro por dentro é simples. Paredes grossas, portas pesadas, quatro cadeiras, um cofre e um monte de buracos espalhados pra meter bala nos bandidos que tentarem pará-los. Nas paredes, instruções afixadas indicam o que fazer em caso de assalto enquanto uma imagem de Nossa Senhora presa com um imã em uma das colunas tenta evitar que isso aconteça.

Naquela manhã, ao entrar no carro o motorista fez o sinal da cruz e, conscientemente ou não, pisou na cabine primeiro com o pé direito. Os outros três ocupantes tomaram seus assentos e o carro partiu para a batalha.

Num país cheio de desigualde social, eles vão atravessar uma cidade violenta em um carro cheio de dinheiro.

Cada parada é um momento de tensão. É hora de almoço no centro e a rua está cheia. São velhos, mulheres, homens e crianças. Na banca do camelô, um rádio velho toca “Homem na Estrada” dos Racionais. Cada um é um suspeito em potencial. Aquele mendigo pode ter uma Uzi embaixo do cobertor, a mulher com a criança pode ter uma granada na bolsa, o gari um fuzil na lixeira. Como saber? A tensão e o medo predominam na cena.

Eles pegam o malote na agência bancária e rapidamente voltam pra dentro do carro, que arranca para fazer a próxima coleta.

Depois de passar por vários lugares recolhendo os malotes, o blindado segue para o bunker: a central da empresa de segurança, onde o dinheiro vai ser contado e catalogado. Parece a caixa-forte do tio Patinhas. Vejo mais concreto, grade, aço, camera e tensão do que qualquer cadeia do país.

Não é pra menos. Em uma das salas centrais, os malotes são abertos e maços e mais maços de dinheiro são jogados sobre uma mesa de fórmica branca. Uma funcionária vestindo um macacão de operário e um 38 na cintura amontoa e organiza todo aquele dinheiro que é contado, recontado e depois empacotado em novos maços com mil notas cada um.

Por um instante, quis ser John Malkovich e entrar no cerébro daquela funcionária, só pra saber o que pensa alguém que passa o dia inteiro manuseando milhões de reais e no fim do dia pega um ônibus lotado pra ir embora pra casa.

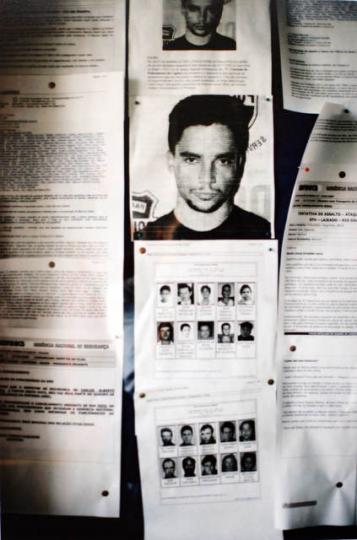

Na entrada da empresa, estão penduradas fotos de criminosos foragidos e balanços dos assaltos ocorridos no ano corrente em todo o Brasil. Além da contagem, os relatórios também trazem detalhes de cada assalto, para que os funcionários fiquem atentos e nunca esqueçam o perigo real que correm.

A tensão é justificavel.

Na guerra urbana de São Paulo, todo mundo quer dinheiro e os carros-forte transportam o dinheiro que todo mundo quer.

Alguns morreram tentando roubar o malote, muitos conseguiram. Outros morreram tentando defender o malote.

Essa é só mais uma das tantas guerras pelo dinheiro que são travadas todos os dias sobre o asfalto quente da cidade de São Paulo.

(Publicado na revista S/N)

AÇOUGUE

Lagos, na Nigéria, é uma cidade tensa. A segunda maior cidade da África é do tamanho de São Paulo só que é muito mais pobre e com infra estrutura bem mais precária. O trânsito é caótico, a corrupção é generalizada e falta energia elétrica praticamente todos os dias da semana.

Sem luz, não tem geladeira e sem geladeira não dá pra guardar comida. Nigerianos mais pobres, que não podem comprar um gerador, continuam fazendo como seus antepassados fizeram nos últimos nove mil anos. Lá o açougue é na rua, no centro, embaixo de um viaduto e todo mundo escolhe e leva pra casa seu animal vivo, pra ser abatido na hora do consumo. Muitos carregam o almoço amarrado na garupa da moto.

Se a família for pequena, o jeito é vender o que sobrou. Eles colocam os pedaços de carne numa bacia, equilibram tudo sobre a cabeça e saem vendendo na vizinhança.

Só pra lembrar, Nigéria é um dos grandes produtores mundiais de petróleo…

O OITAVO ANJO ESTA DE VOLTA

As paredes de concreto e aço que serviram para manter sob controle a escória da sociedade no presídio do Carandiru viram o surgimento de um fenômeno musical único. Ódio e revolta acumulados deram origem a um grupo de rap que, rapidamente, se transformaria em um ícone cultuado até hoje na periferia de São Paulo. Em 1998, o destino juntou na mesma cela os assaltantes Marcos Fernandes de Omena e Cristian de Souza Augusto, vulgos Dexter e Afro-X. Em 1999, eles criaram um grupo de rap e o batizaram com o numero da cela que dividiam no quinto andar do pavilhão 7 do Carandiru: 509-E. Ajudados pela voluntária Sophia Bisilliat, que coordenava o projeto “Talentos Aprisionados”, o duo conseguiu gravar o disco Provérbios 13 e, com ele, balançar as estruturas do sistema carcerário. Com letras cortantes como as facas usadas para se defender na cadeia, o 509-E atingiu em cheio o imaginário dos fãs. De um ponto de vista até então inédito na música, eles explicavam de dentro para fora o que se passava no sistema carcerário e na cabeça daqueles que o habitam. O primeiro CD do 509-E foi um sucesso e, rapidamente, eles se transformaram em uma das principais forças do hip-hop nacional. Nos meses seguintes ao lançamento do CD, a dupla recebeu autorização judicial e saiu da cadeia por 157 vezes para participar de shows, palestras e programas de televisão. Porém, em 2001, incomodada com o sucesso de um grupo de criminosos condenados, a justiça paulista acabou com a festa e proibiu em definitivo as saídas do 509-E. Com uma pena menor, Afro-X foi libertado em 2002, meses antes do lançamento do segundo CD, 2002 Depois de Cristo. A dupla foi desfeita logo depois, mas o mito se manteve. Músicas como “O Oitavo Anjo” e “Saudades Mil” até hoje continuam sendo tocadas nas rádios, nas festas, nas favelas e nas cadeias.

Estamos em abril de 2009, sábado de aleluia. Oito anos e 79 dias se passaram desde que Dexter pisou em um palco pela última vez. Quatro mil pessoas se aglomeram na quadra da escola de Samba Unidos do Peruche para assistir a sua volta aos palcos. Condenado a 17 anos, porém com bom comportamento, o rapper, que está preso em regime fechado desde 1998, foi liberado para passar o feriado de Páscoa com a família. Ele, que não via a rua desde 2001, foi o protagonista de um show, com muitos convidados especiais, que tem que começar às 19 horas em ponto. Por determinação da justiça, detentos liberados para a “saidinha” de Páscoa não podem ficar na rua depois das 22 horas.

O carro estaciona na porta da quadra do Peruche e Dexter desce vestindo um moleton preto. Ele é saudado pelos fãs e protegido pelos seguranças. Chega ao camarim e encontra vários amigos que, obviamente, não via há muito tempo, como Thaide, Gog, Paula Lima, Fernandinho Beat Box, Rappin Hood, Edy Rock, KL Jay, Ice Blue, os sambistas Pinha, Péricles e muitos outros. O clima é de festa e reencontro. Está tudo pronto para o show, mas ainda falta alguém. Mano Brown. A parceria entre Dexter e Brown vem de longa data. Em 2000, o Racionais fez uma apresentação histórica para as famílias dos presos ao lado de Dexter no pátio externo do pavilhão 7 do Carandiru, em homenagem ao dia das crianças. Avesso a entrevistas, o rapper conversou com exclusividade com a equipe da revista Vice. “O Dexter é um craque, o lugar dele é na rua. Sempre corri com ele nesses anos todos de sofrimento. De uma certa maneira, nós sofremos juntos. Fizemos castelos e imaginamos esse dia em que cantaríamos na rua. Conheço de ponta a ponta todas as músicas dele, assim como ele conhece as minhas. Ele é o quinto elemento dos Racionais”, conta Brown. “E o melhor ainda está por vir. É só esperar para ver”, emenda o rapper, que está finalizando o novo álbum dos Racionais MCs.

O público parece não suportar a expectativa. Quando tocam os primeiros acordes de “Oitavo Anjo”, a plateia não se contém. Dexter entra no palco esfumaçado sob gritos eufóricos com o capuz do moletom cobrindo a cabeça raspada. Ele veste uma camiseta com a foto do presidente norte-americano Barack Obama e a palavra “Revolução”. Microfone na mão direita, cotovelos erguidos “a la Public Enemy” e a palavra “Dexter” tatuada no antebraço levantado, entrou cantando: “Acharam que eu estava derrotado e quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta ai…” Alguns amigos vestindo o uniforme do sistema carcerário, calça bege e camiseta branca, entraram juntos no palco. Enquanto Dexter cantava, eles encenavam a briga que deu origem ao Massacre do Carandiru e acabou com o saldo de 111 mortos. A música é dos Racionais, mas definitivamente tem outro peso na voz de alguém preso há mais de dez anos.

Por volta das nove da noite, Mano Brown foi finalmente chamado ao palco. Cantou “Sou Função”, parceria dele com o amigo preso, que faz parte do CD solo de Dexter Exilado Sim, Preso Não, lançado em 2005. Em seguida, cantaram juntos “Vida Loka parte II” e o palco foi invadido pela Família Racionais. Músicos dos grupos Rosana Bronks, U Time e seus agregados cantaram com eles. Dexter agradeceu e mandou “Saudades Mil”, encerrando sua participação. Já era hora de ir embora. Ele se despediu e saiu do palco. Como nos tempos do crime, um carro já o esperava com o motor ligado do lado de fora.

Segunda-feira de manhã, Marcos Omena voltou para o presídio de Hortolândia, onde cumpre pena de 17 anos por assalto a mão armada. O músico que anteontem fora ovacionado por milhares de pessoas estava de volta à rotina pesada que vive desde que foi preso, em 28 de janeiro de 1998. Dexter tenta na justiça a unificação de sua pena, para em seguida tentar a liberdade condicional. Já conseguiu o regime semiaberto e, em breve, poderá trabalhar durante o dia e apenas dormir no presídio. Para os fãs apressados, o consolo é o ditado básico de qualquer cadeia, aquele que mais se ouve pelos corredores escuros dos presídios paulistas: “A cadeia é longa, mas não é eterna”.

Publicado na revista VICE

O CAMISA 5

Toda segunda-feira no Carandiru era dia de acerto de contas. Quanto mais longe do final de semana melhor para resolver as tretas pendentes na cadeia. É que fim de semana tinha visita e quando ladrão fazia merda na véspera, a entrada dos parentes e amigos era suspensa no ato. Quando a merda acontecia na segunda, dava tempo da direção esquecer até chegar o sábado. Essa era a rotina da maior cadeia que já existiu na América Latina, abrigando em sua lotação máxima 8 mil presos.

Aquela segunda, alem de ser o dia de acerto de contas era dia de clássico no campo do pavilhão 8 e só se falava sobre isso na Detenção. Dois times tradicionais duelavam pela final do campeonato organizado pela FIFA (Federação Interna de Futebol Amador), na época presidida por meu amigo Monarca, um dos presos mais antigos e respeitados do Carandiru. Todos os olhos da cadeia estavam voltados para aqueles 22 jogadores. Na beira do campo, momentos antes de começar o jogo, uma roda de samba animava a bandidagem regada a Maria-louca e muita maconha. Senti falta da câmera de vídeo quando os presos cantaram “Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão”.

Na condição de visita, logo consegui um lugar no banco, atrás da linha de fundo.

Ao meu lado, sentou o Paraíba, um negro alto, magro e de bigode farto com quem eu sempre conversava bastante. Era um típico “cabra-da-peste”. Dizia que nunca roubou, não gostava e nem tinha talento para isso. “Só de pensar em roubar alguém minha mão começa a tremer. Não acho certo. Meu negócio sempre foi mesmo matar. Acho que nasci pra isso. Odeio ladrão” dizia com uma naturalidade estonteante.

O jogo seguia equilibrado, com muitas faltas e poucos gols. No meio do segundo tempo, Paraíba me cutucou e disse: “Ta vendo aquele cara ali, o camisa 5? Vai morrer hoje a noite”. Levei um susto, engoli seco, controlei os nervos e perguntei despretensiosamente, fazendo de conta que tinha ouvido algo normal, o por que do assassinato? “Treta de cadeia, já tá condenado mas ainda não sabe” disse sem dar mais detalhes.

Não consegui dizer nada. Parei de fotografar e perguntar pra ficar olhando o cidadão com a camisa 5 que corria dentro do campo. Era a primeira vez que via um morto jogar bola. Muitos outros ali já sabiam que aquela noite haveria sangue.

Homicídio no Carandiru era um acontecimento. Havia um julgamento e depois da sentença, o cara que ia morrer era colocado ainda vivo em uma cela e esperava igual a um porco no matadouro a hora da morte. Não adiantava gritar. Diziam que a maioria ficava em silencio. Um preso da faxina chegava com água, sabão, balde e rodo e deixava ao lado da cela. Assim que levava a primeira estocada, o sangue jorrava e começavam a limpeza. Vagabundo não gosta de sujeira na cadeia. Quando parava de se debater, o morto era puxado pelos pés e levado para a porta do pavilhão. O rastro de sangue que ficava era limpo na hora pelos responsáveis pela limpeza. Na hora de descer a escada, o barulho seco da cabeça desfalecida batendo nos degraus era ouvido de longe no silencio cortante do pavilhão.

No dia seguinte, algum preso endividado ou com uma pena centenária assumia o crime. Algumas vezes mais de dez assumiam a morte. Na lei, quando mais de dez matam na cadeia fica caracterizado motim, e ai ninguém é punido.

Sentado ali na beira do campo assistia ao morto vivo jogar bola. Imaginava cada etapa do assassinato. Pensava no que fazer com aquela informação. Gritar, avisar o cara, a direção do presídio, a policia? Meu cérebro entrou em parafuso e não fiz nada. Fui embora como se não soubesse daquilo. Nada do que eu fizesse mudaria o destino que se desenhava para aquele camisa 5. Conheço bem o parágrafo primeiro na lei da favela. Boca fechada sempre. Não sou louco de desrespeitar, mas não dormi direito aquela noite. Toda a seriedade que falta na justiça brasileira sobrava no Carandiru. A lei da cadeia é cruel e implacável, não existe apelação nem Supremo Tribunal Federal. Ao contrário da rua, as sentenças eram invariavelmente cumpridas na cadeia.

No dia seguinte voltei pra Detenção e na portaria me informaram que não poderia entrar pois houvera um homicídio na noite anterior. Sentei na calçada e lembrei daquele camisa 5 correndo atrás da bola. Não o conhecia, não sabia seu nome, porque estava preso nem a quantos anos foi condenado. Não quis saber. Sabia apenas que aprontou alguma e foi punido. Aquele volante raçudo era bom de bola e peça importante no time, tanto que esperaram o campeonato acabar pra manda-lo embora pro inferno.

CARANDIRU

No numero 2630 da avenida Cruzeiro do Sul em São Paulo havia um presídio chamado Carandiru, que foi o maior que já existiu na América Latina. Cerca de 150 mil criminosos passaram por ali desde sua inauguração em 1956 até sua demolição em 2002. A lotação máxima era de oito mil homens.

Eram oito mil processos, oito mil dramas, oito mil universos em crise vivendo lado a lado entre grades, regras rígidas e blocos de concreto e aço reforçado.

Durante 46 anos, detentos entraram e saíram daqueles prédios. Muitos foram libertos, alguns fugiram e outros tantos morreram. As mesmas celas, os mesmos corredores, as mesmas janelas os mesmos banheiros serviram de cenário para a convivência da escória da sociedade e foram palco do massacre de 1992 onde 111 presos foram covardemente assassinados.

Se aquelas paredes falassem ninguém acreditaria no que elas teriam para contar. Se aquelas celas pensassem, já teriam enlouquecido a muito tempo. Se o Carandiru fosse alguém, seria o diabo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário